「私立文系の大学に行きたいけど、偏差値が上がらない…」

「予備校に何十万もお金が払えないけど、大学に合格したい…」

「今の試験や模試が出来なくて偏差値が低いけど、大学に逆転合格したい…」

こんな悩みがありませんか?

私立文系は科目が限られているため、勉強することが簡単に思えるかもしれませんが、その分競争率や問題の難易度が高く、適切な勉強法に取り組まないと合格することが難しいです。

実際、僕自身も自分の受験期を振り返ってみても、「こういう風にやっておけば…」と反省することがあります。

そのため本記事では、前半では私立文系の受験で合格するポイントや合格するためのスケジュールについて、後半では私立文系で合格するための具体的な勉強法について解説していきます。

僕自身は偏差値40台の高校からMARCHと国立に合格し、教師としては高3直前の世界史模試で13点だった生徒(塾なし)のMARCH合格をサポートしてきました。

進学校ではない生徒や塾に行けない・行ってない生徒でも活用できる内容になっているため、参考にしてください。

私立文系は勉強法が適切であれば合格できる

私立大学は、勉強法さえ適切であれば、偏差値50の状態からでも、GMARCHまでは上げられます。

今まで、偏差値40台の高校の生徒で国立にもGMARCHにも合格した生徒や1年で13点から9割の高得点にまで世界史を上げ、GMARCHに合格した生徒を見てきました。

しかし、適切な方法を知らなければ、偏差値は思うように上がらず、当然合格も難しくなります。

まずは本記事の内容を参考に、適切な勉強法に取り組んでください。

私立文系の受験に合格するためのポイント

具体的にな勉強法に入る前に、私立文系受験で抑えるべきポイントがあります。

それは、

- 教科の優先順位を知ること

- 大学の目標点を知ること

- 受験までのスケジュールを立てること

の三つになります。

「ん??なんでそれが重要なの?」とならないためにも、一つずつ解説していきます。

教科の優先順位を知る

勉強の方法は様々ですが、王道として対策する科目の優先順位は、

になります。

理由は2つあります。

1つ目の理由は「偏差値を上げることに時間がかかるから」です。

特に、英語と国語は数ある教科の中でも、結果としてでてくることに時間がかかり、少なくとも知識が定着するには3ヶ月ほどかかります。

一方、社会は暗記量は多いですが、勉強したら勉強した分だけすぐに結果に表れますので、最後の追い込みに適している教科です。少し後に回しても結果が出やすいです。

2つ目の理由は、「対策する内容の量が、英語>国語>社会の順番に多いから」です。

たとえば、英語は単語・熟語・文法・長文・リスニングなど一つの教科でやらなければいけないことが多く、国語も現代文、古文とどちらも対策しなければなりません。

一方の社会は、基本的には単語暗記と内容理解とアウトプットができれば、偏差値63程度の大学ならば大体は対応できます。そのため、まずは英語と国語を中心に固めることが大切です。

以上の2つの理由から、英語>国語>社会から勉強した方が効率的だと言えます。

大学合格の目標点数を知る(主なGMARCHはマーク模試で85%目標)

次に、自身の大学の偏差値と目標点を知りましょう。

たとえば、MARCHや関関同立などの有名私立大学は以下のような偏差値になります。

| 大学・学部名 | 偏差値 |

|---|---|

| 青山学院大学 教育人間科学部 | 62.5 |

| 明治大学 法学部 | 60~62.5 |

| 同志社大学 文学部 | 60 |

基本的にMARCHや関関同立の偏差値は(河合塾)で、57.5~68以内におさまっています。

この偏差値をマーク模試の目標点に直すとだいたい、下の表の点数になります。

| 目標偏差値 | マーク模試の目標点 |

|---|---|

| 65~68 | 90% |

| 60~63 | 85% |

| 55~57.5 | 80% |

特に、一番のボリュームゾーンは60~63なので、マーク模試では85%を狙うと、受験戦略的には良いです。

(もっと取れる人は上を狙っても良いですが、基本的にそれ以下の人が多いと思うので、85%狙いで行きましょう)

では、ここまでで優先順位と目標点についてわかりました。

次に、「受験スケジュール」について解説します。

受験までのスケジュールを立てること

受験勉強を始める際に、スケジュールを立てることは、結果を出すために重要です。

そのためには、なぜスケジュールを立てるのか、苦手な場合はどう対策すれば良いかを理解していることが大切なので、最初にスケジュールについて解説していきます。

なぜスケジュールが大切なのか?

結論から言えば、「やるべきこと・やるべき時期を明確にして、不安を解消したり、徐々にレベルを上げていくため」です。

一口に私立文系受験と言っても、英語・国語・社会を勉強しなければいけません。

更に細かく見ると、英語だけでも「単語・熟語・長文・リスニング」とその対策しなければなりません。

多くのやるべきことがある中で、「どの対策からやるのか」「どの参考書をやれば良いのか」「いつからやれば良いのか」を悩んでいるとそれだけで不安になり、あっという間に時間がなくなってしまいます。

また、学力はコツコツ勉強を重ねて、ある時に一気に上がる傾向にあります。

多くの受験生は、最初からA判定にはならず、低い判定から徐々に上がっていきます。そのため、最初の判定が悪いからと言って、「もうだめだ」と諦めてしまっては合格が遠のいてしまいます。

以上のような不安や諦めをしないためにも、「この対策を〇〇月までにやれば、模試で〇割取れる状態になる」とスケジュールを作り、合格までの道筋を明確にしておく必要があるのです。

スケジュール管理が苦手な場合は映像授業を使うこともあり!

仮に自身でスケジュール管理ができない場合は、映像授業に申し込むのがおすすめです。

「お金がない…」「近くに塾がない」という不安を抱えている方でも、今の映像授業は非常に安く、スマホ一つで授業を受けられます。

おすすめの映像授業に関しては下記の記事で解説しているので、本記事と併せてご覧ください。

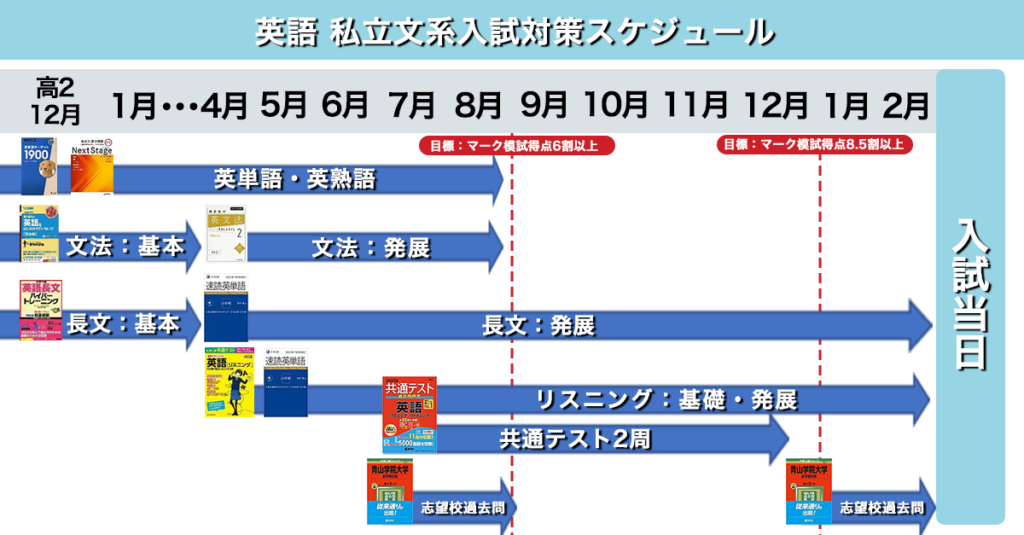

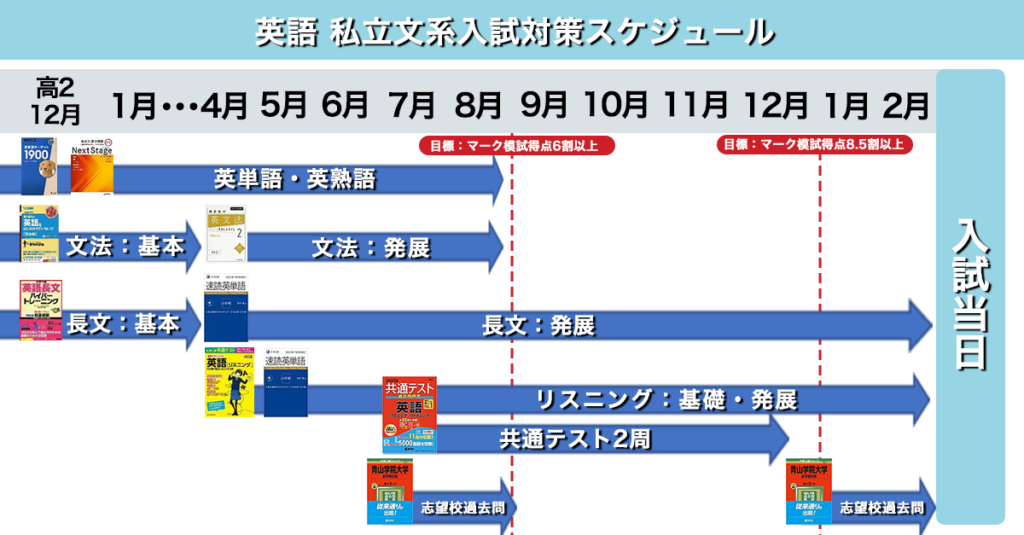

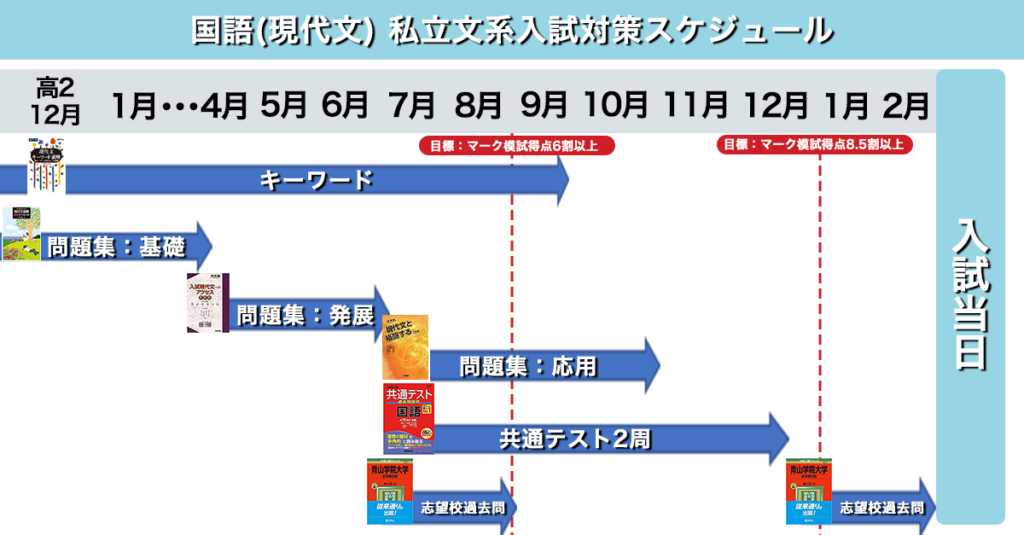

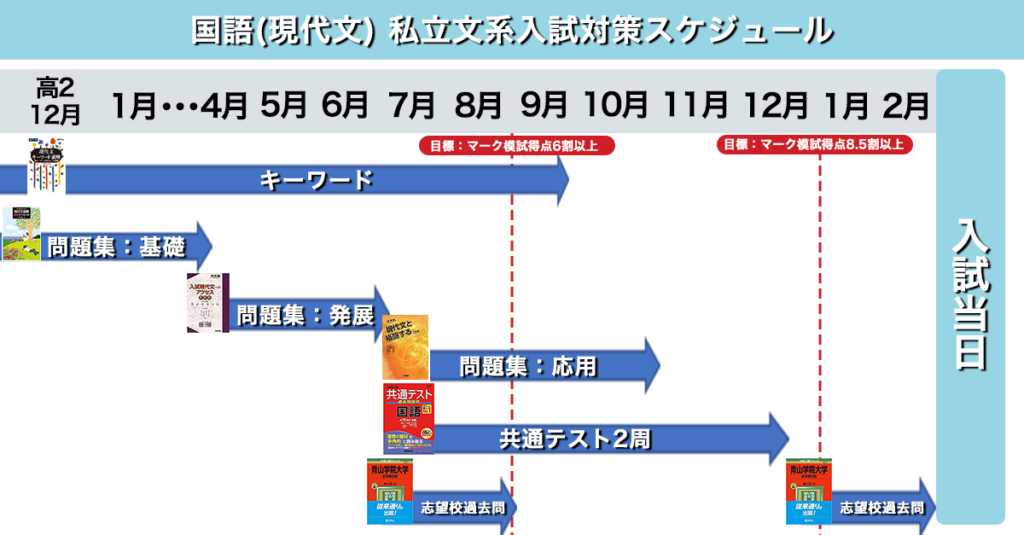

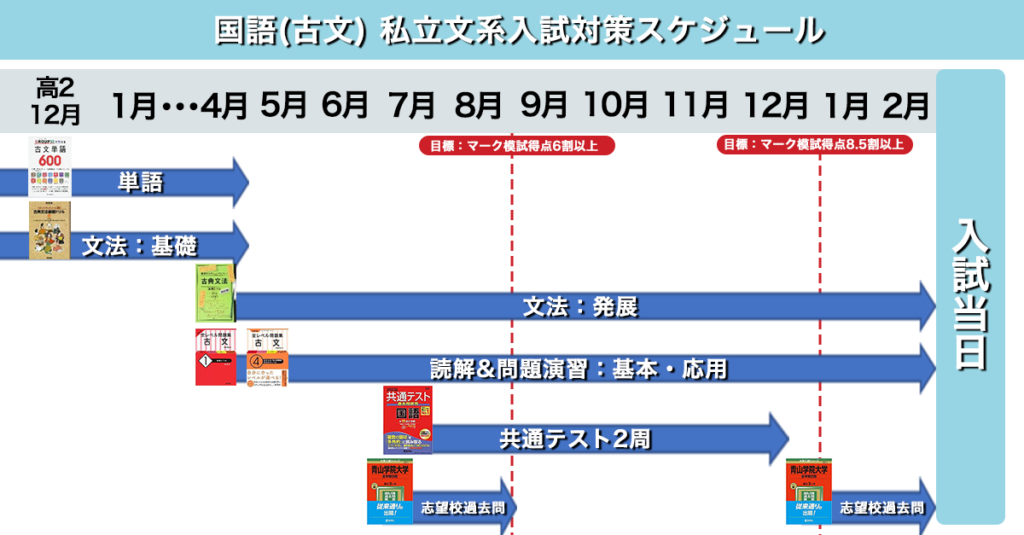

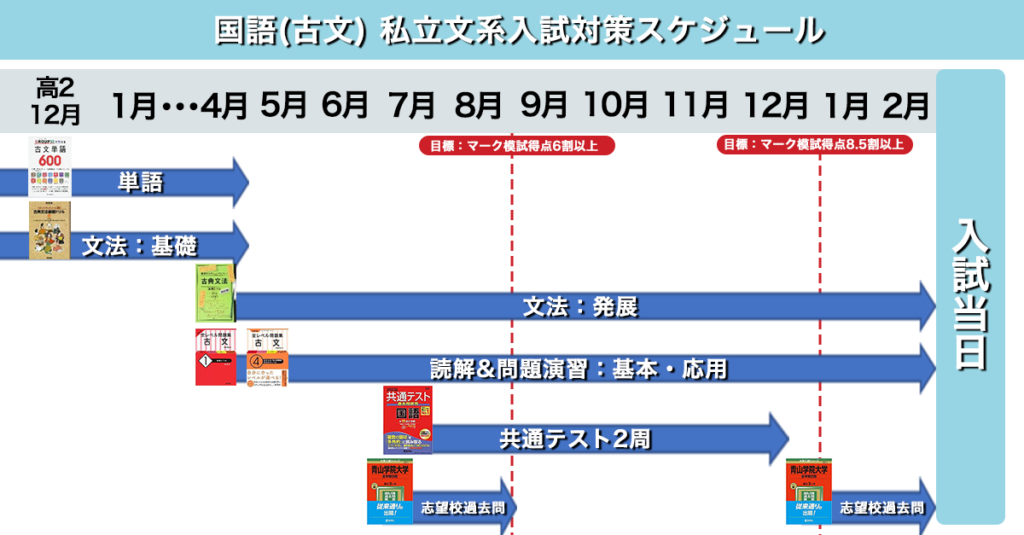

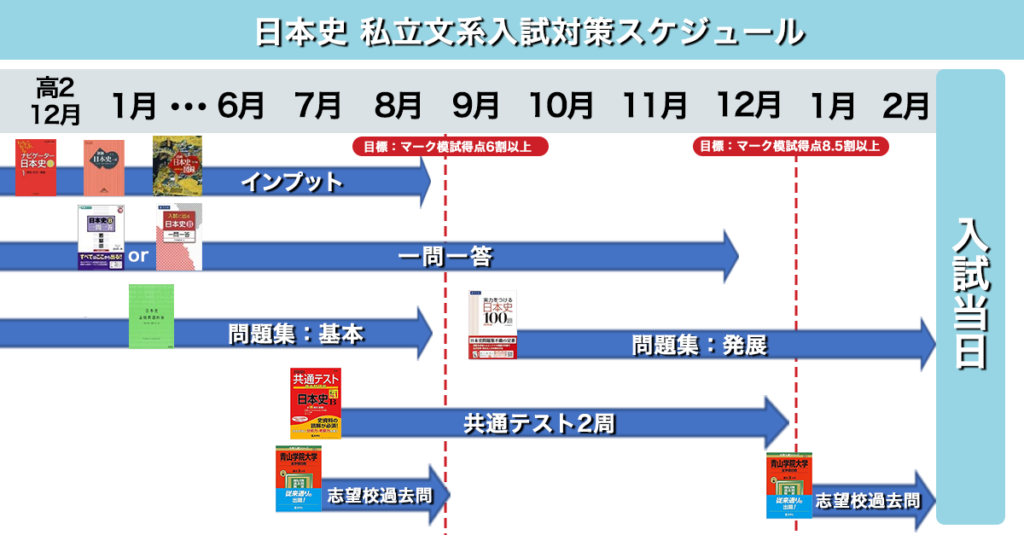

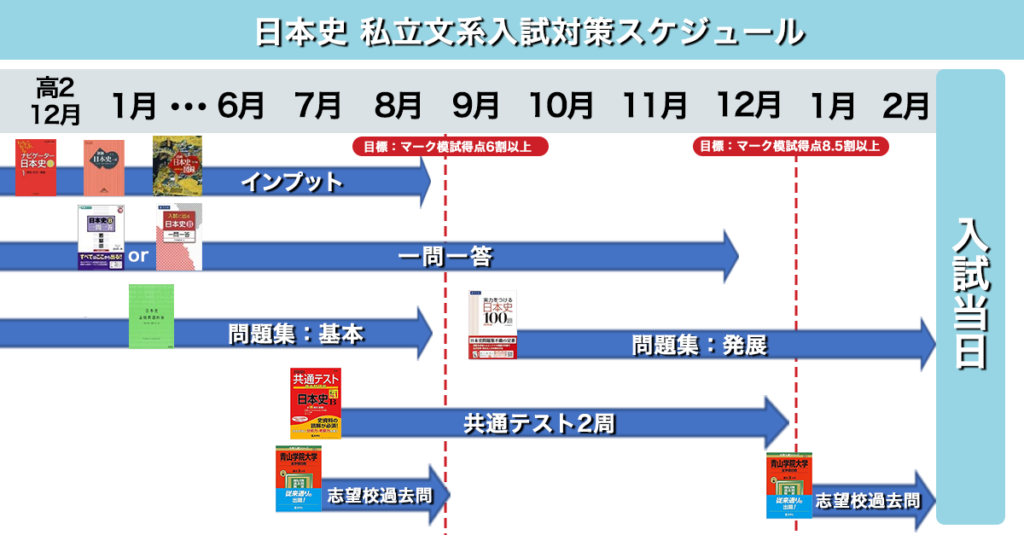

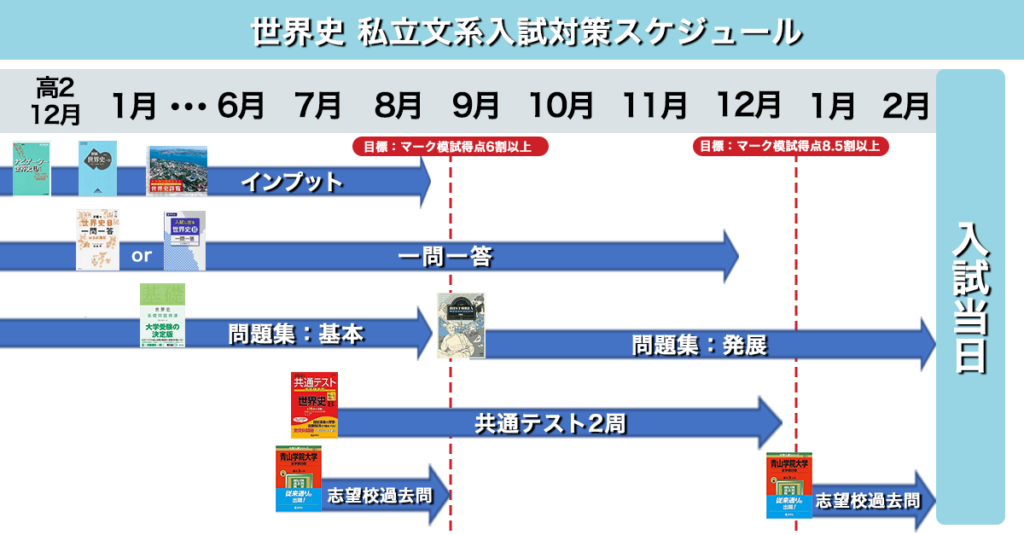

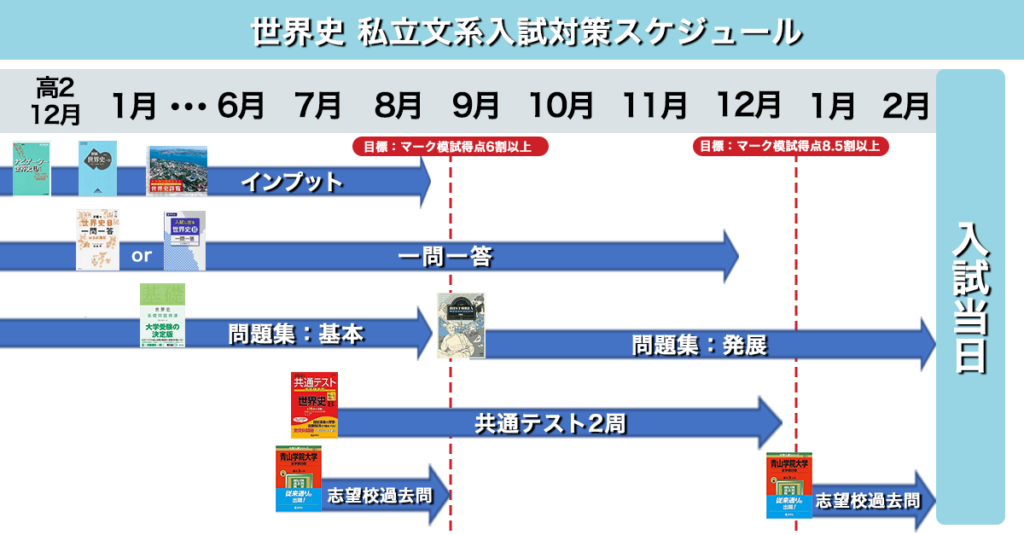

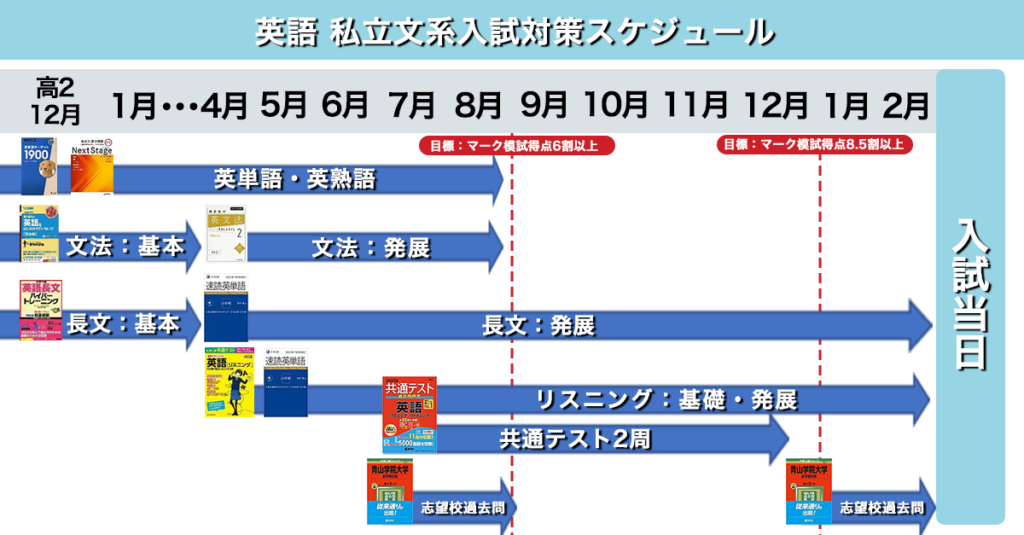

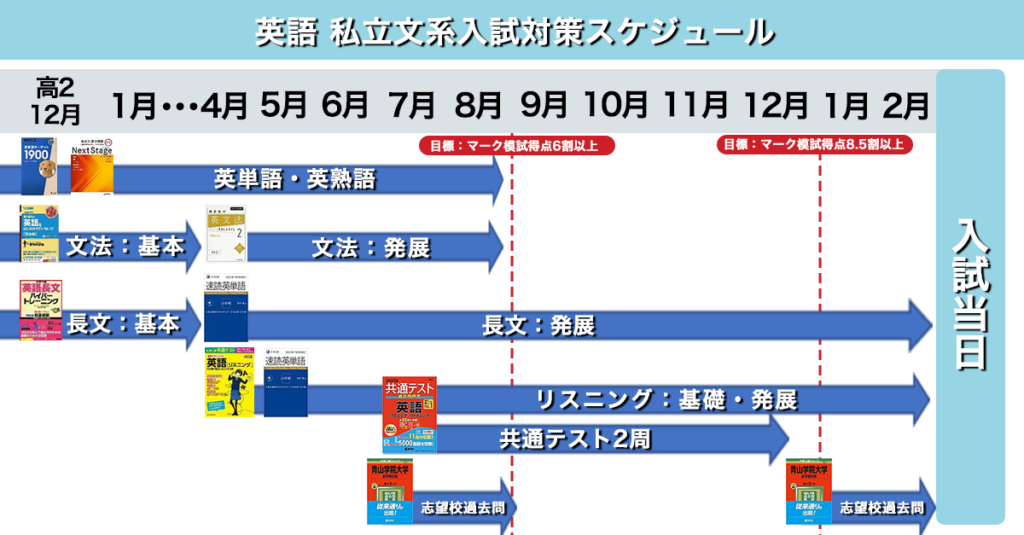

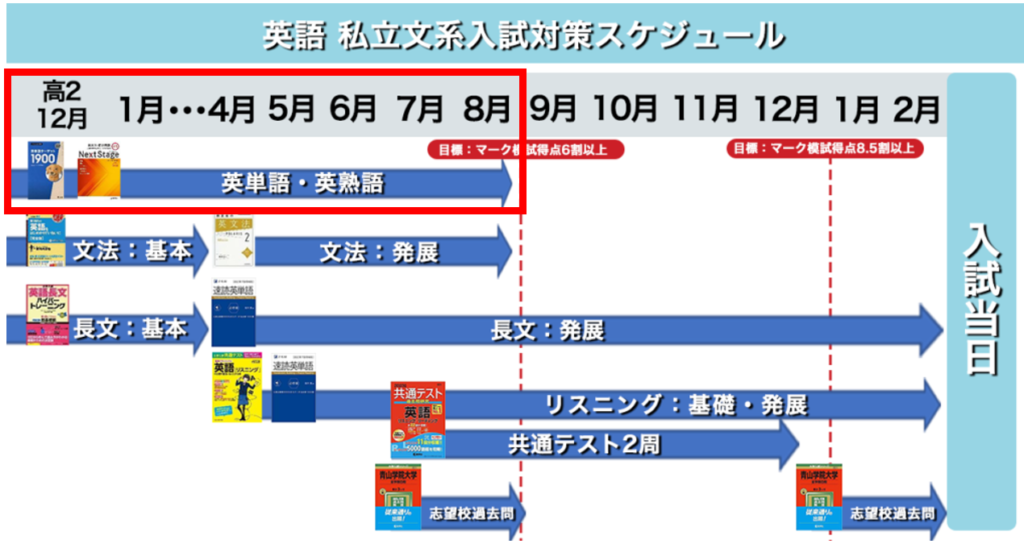

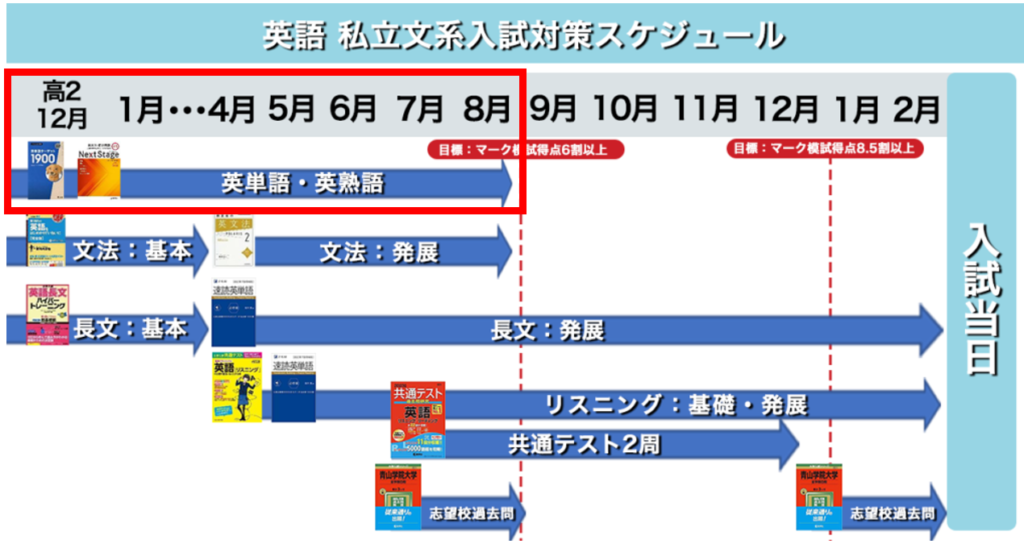

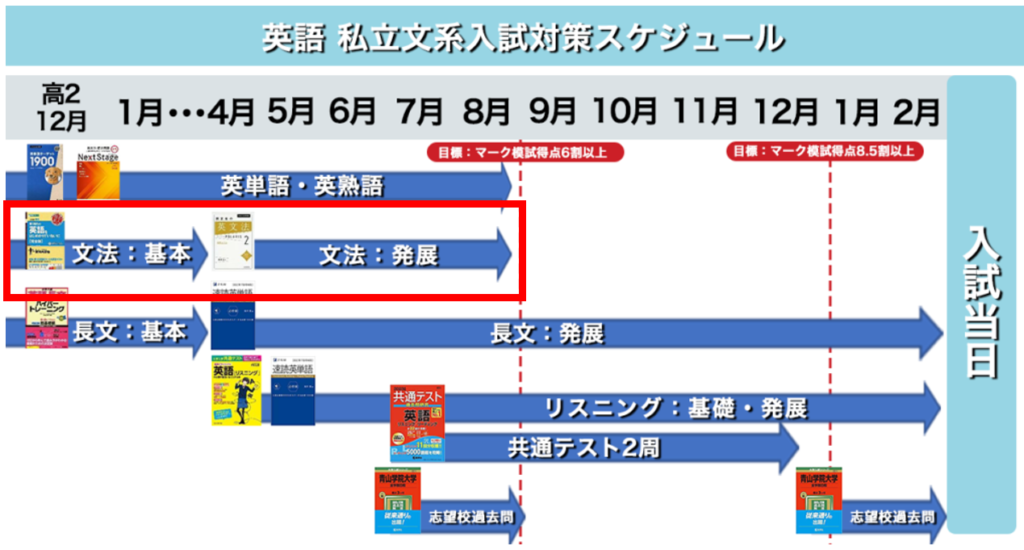

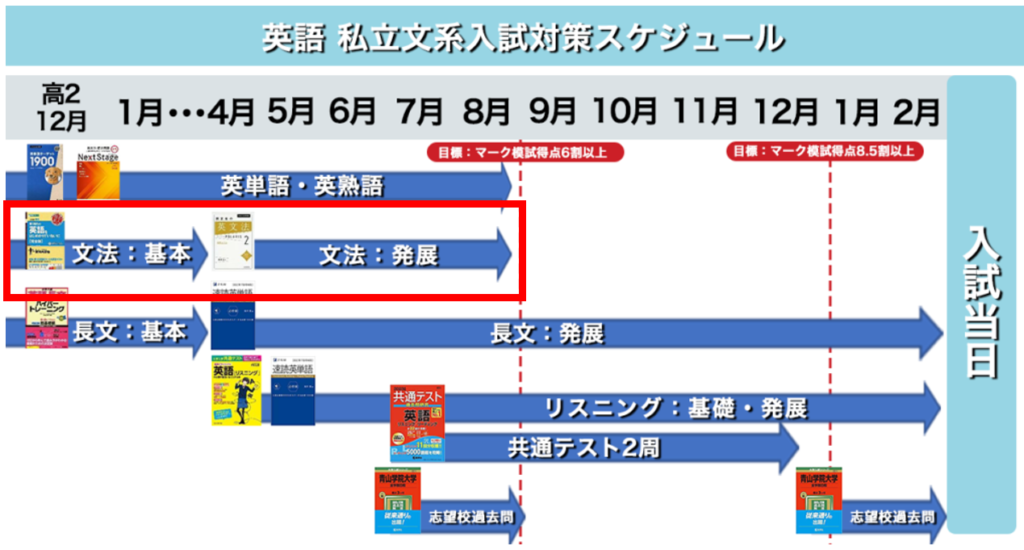

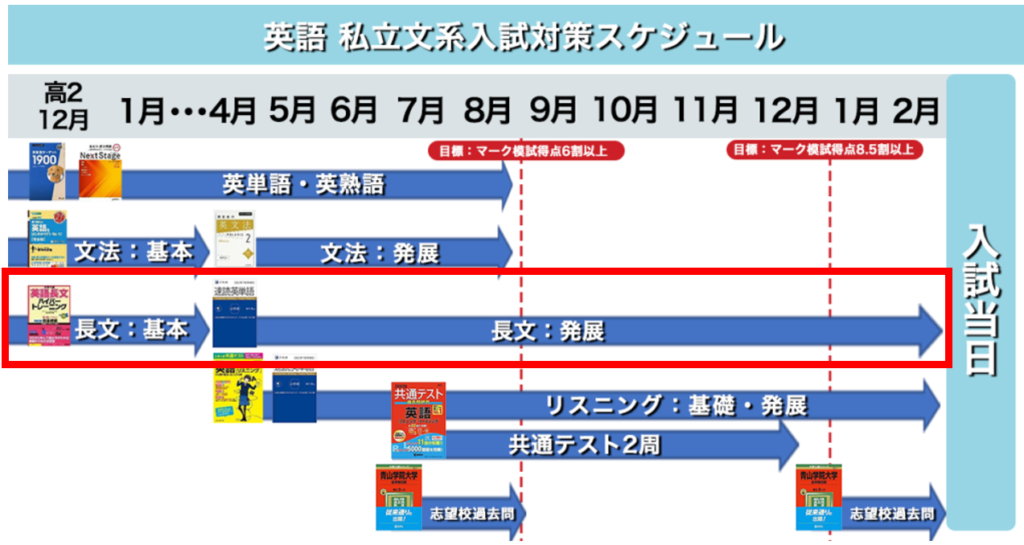

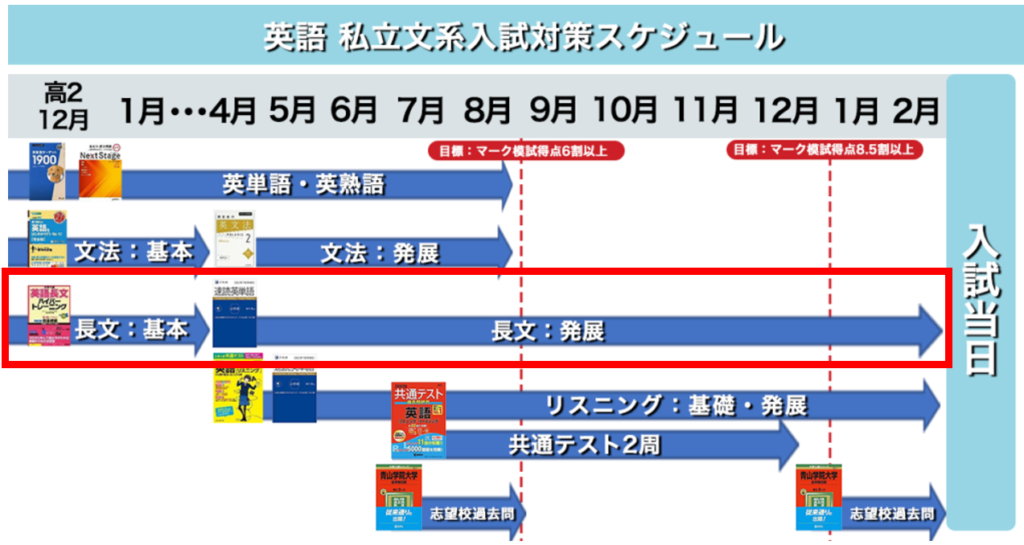

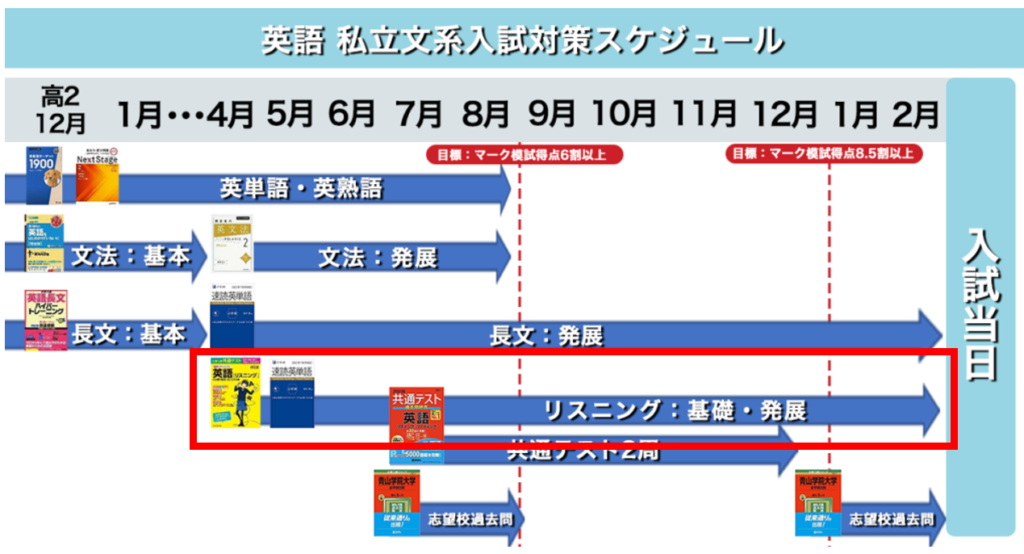

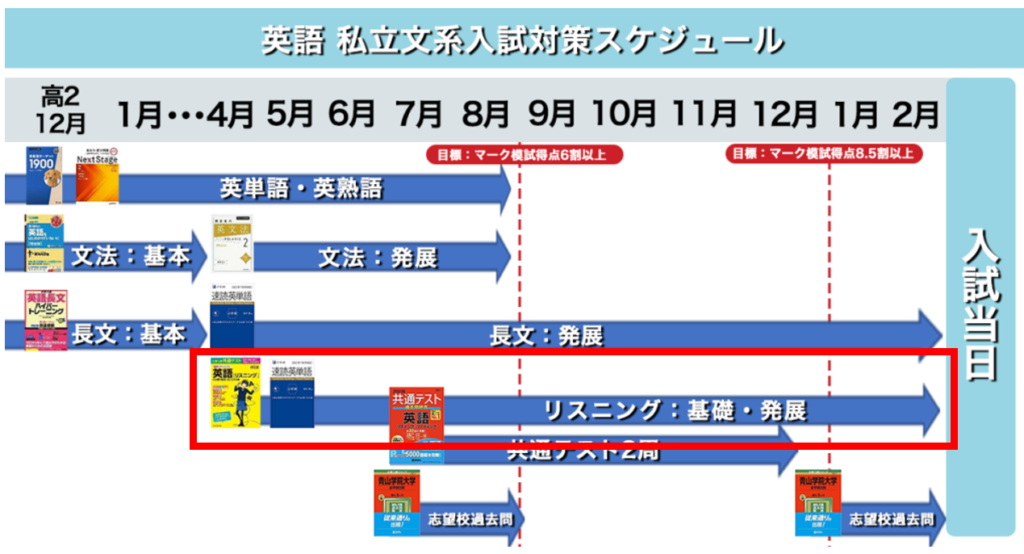

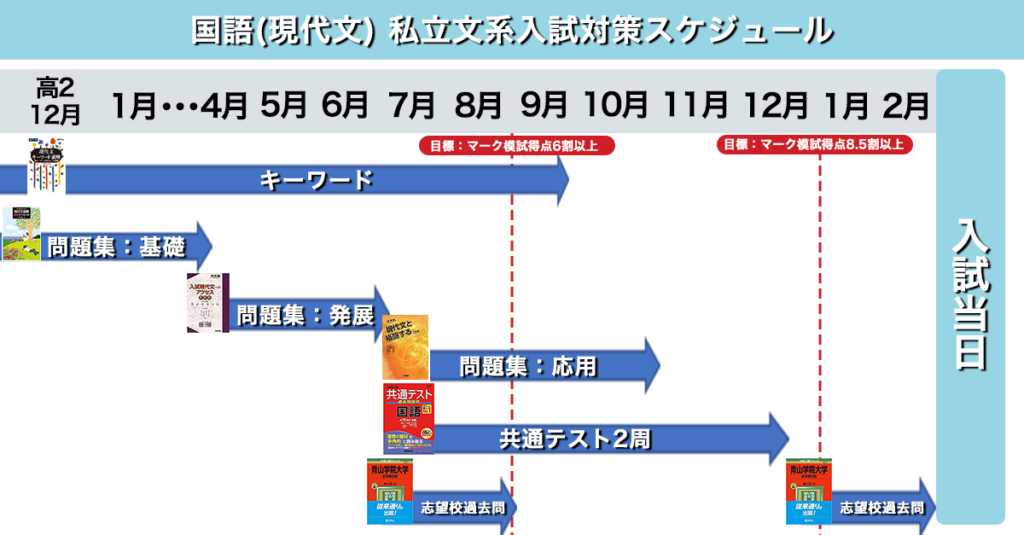

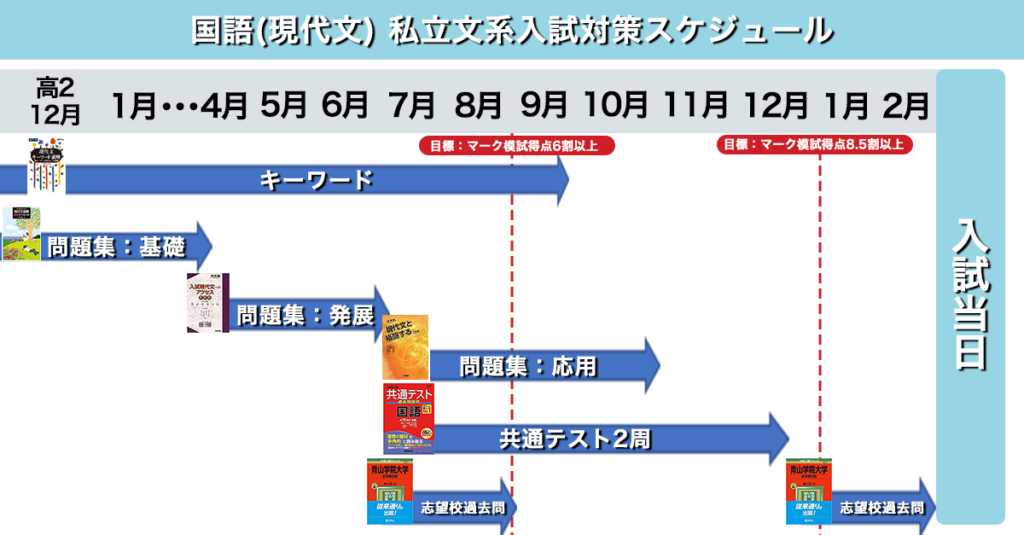

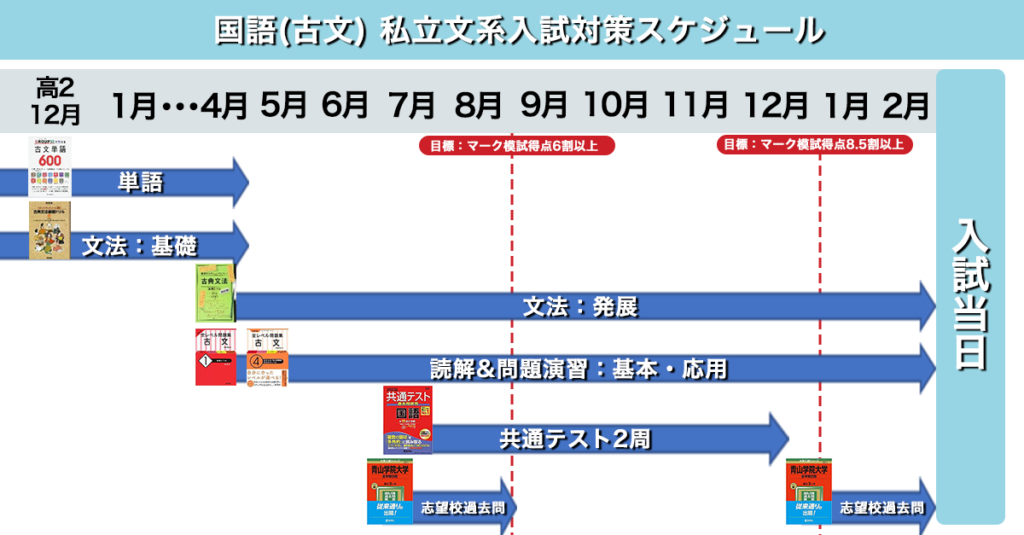

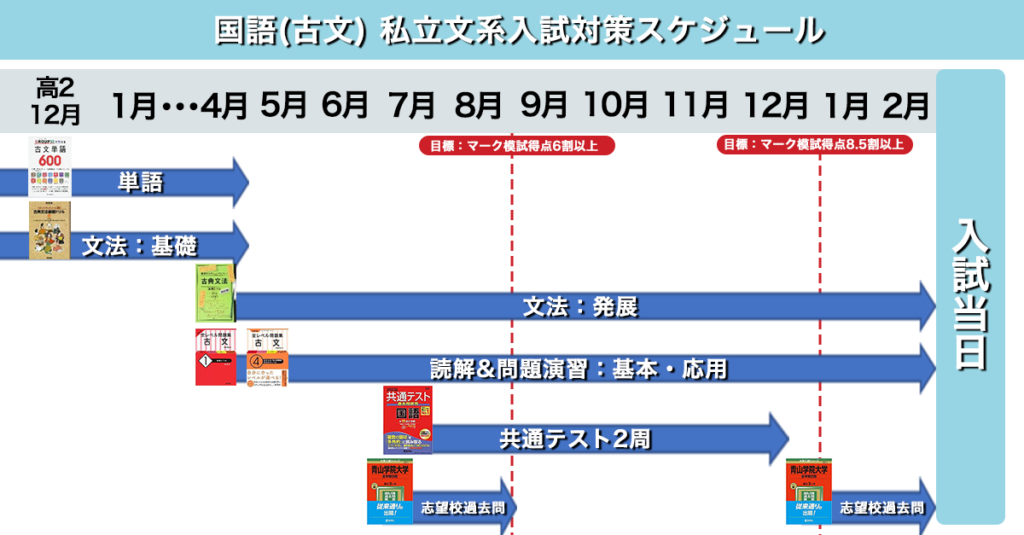

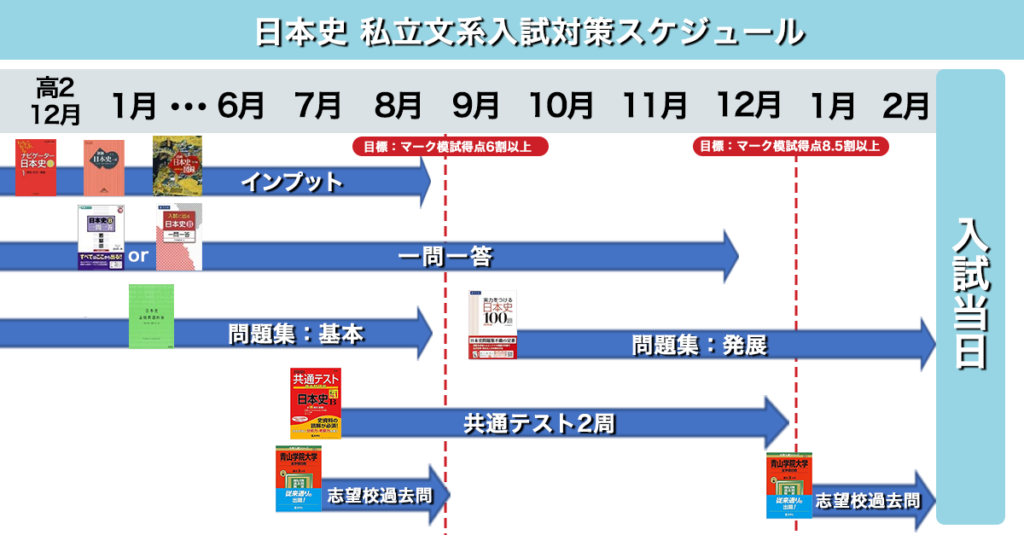

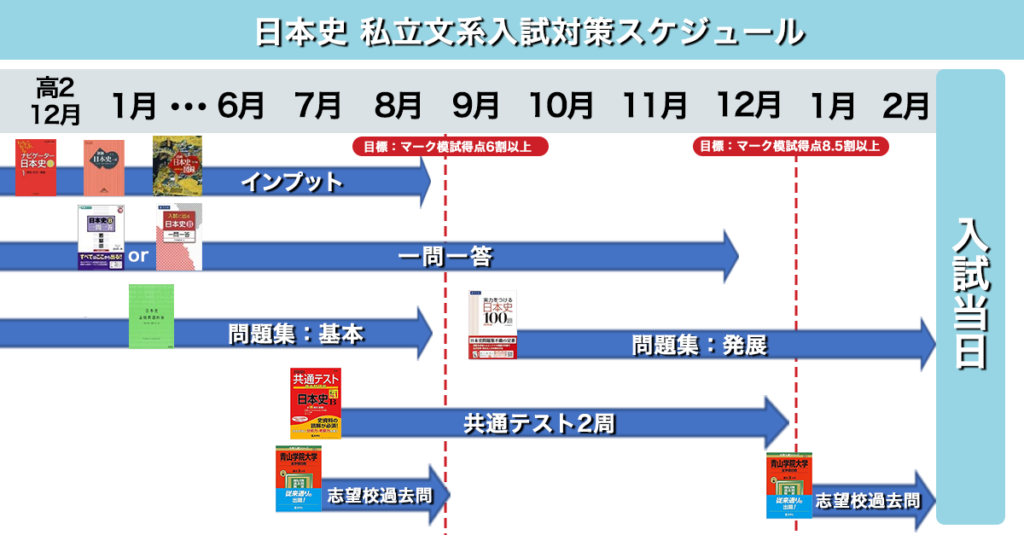

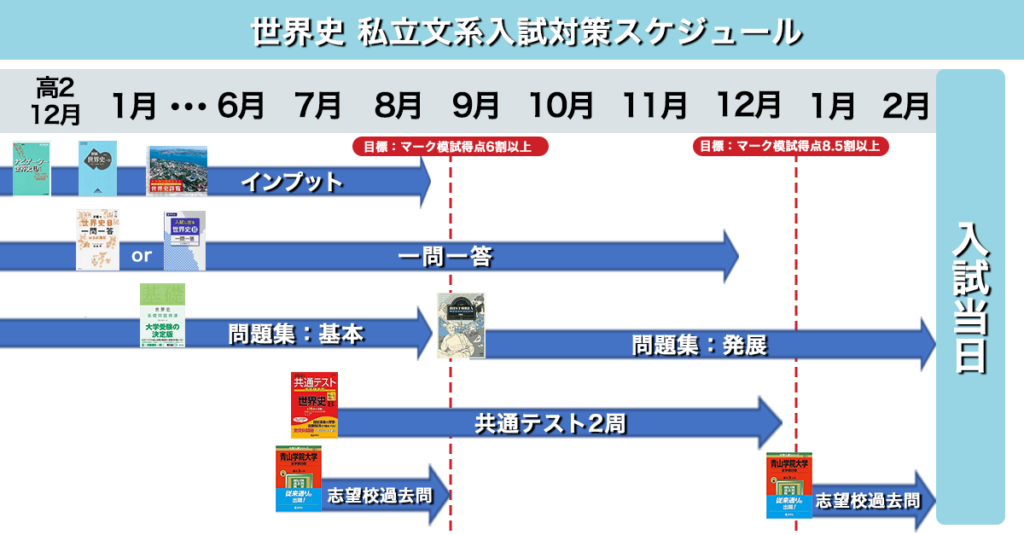

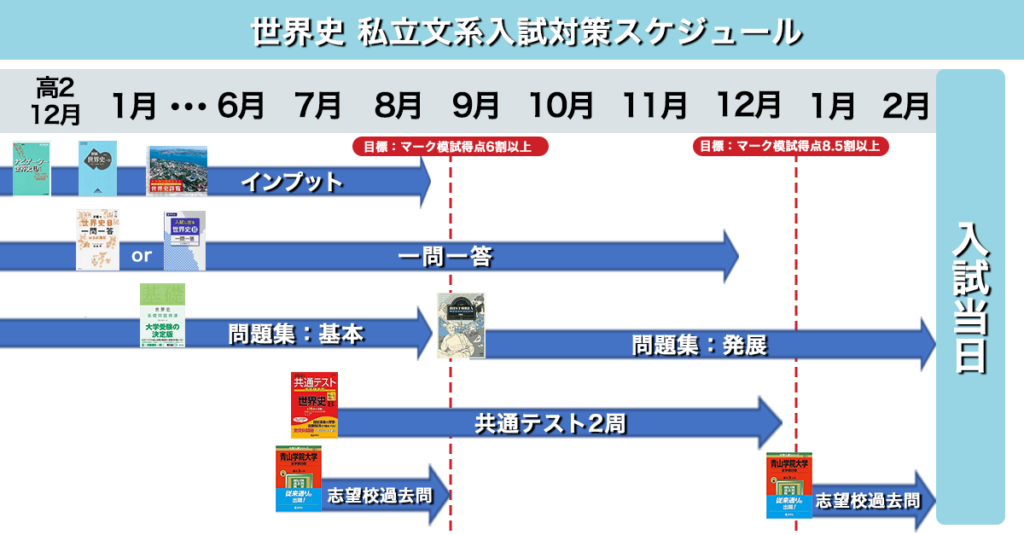

高2~高3までの具体的な受験スケジュール

それでは、具体的にどんなスケジュールで勉強をしていけばよいのか、教科ごとに説明していきますね。

英語 私立文系入試対策 スケジュール

国語(現代文&古文) 私立文系入試対策 スケジュール

社会(日本史&世界史) 私立文系入試対策 スケジュール

上記が受験勉強スケジュールの大体の目安になります。

このスケジュールで上記の参考書をこなしていければ、合格点に達するので、下記の勉強法を参考にして取り組んでみてください。

【教科別】私立文系の受験に合格するための参考書と勉強法

ここから私立文系で合格するための参考書と勉強法について解説します。

先ほど解説した教科の優先順位、英語・国語・社会の順番に紹介します。

最初から難しい参考書や問題集を勉強しても身につかないので、段階順(レベル順)に説明していきますね。

英語の参考書と勉強法

まずは最も重要な英語からです。

「単語・熟語」・「文法」・「長文」・「リスニング」の参考書と勉強法を順番に解説していきますね。

英単語・英熟語の参考書と勉強法

英単語・英熟語の参考書

英単語の勉強法

- 英単語→日本語の順番で2回音読する

(例:「company 会社」「company 会社」「explain 説明する」「explain 説明する」) - 20分間で100個音読する

- 同じ範囲を一週間繰り返す

- 2週間目に日本語の意味だけ隠し英語の意味が一秒いないに言えるか、確認する

- 翌日覚えられない単語だけ復習する

熟語の勉強法

- 自分で簡単な文章を作ってみる

- 前置詞のイメージをつかむ

(たとえば、「on」は「上に」という意味がありますが、そもそもは「接触」を表します。 なので、よく見る「on the table」は、「テーブルに接触している状態」をわかりやすく「テーブルの上に」と、「on the ceilimg」は「天井に接触している状態」をわかりやすく「天井にくっついている」と訳します。) - 例文を丸ごと覚える

※英熟語は更に詳しい勉強法がこちらのサイトに載っているので、参考にしてみてください。

【暗記のコツ】英熟語の覚え方/やり方8選|超効率的な暗記法と覚えられない理由も解説

英文法の参考書と勉強法

英文法の参考書

- 基本:『安河内の新英語をはじめから丁寧に【完全版】』

- 発展:『関正夫の英文法ポラリス3 発展レベル』

文法勉強法

- 基本→発展の順番で参考書を早めに2周する

- 熟語や長文の勉強の勉強で、わからないところがあったら文法の本に戻る

長文の参考書と勉強法

単語や文法は英語の基礎ですが、大学入試では基本的に長文問題が頻出ですし、配点も高いです。

なので、長文ができると自分に自信がつきます。

と、いうのも僕は受験生時代本当に英語が出来ませんでした…

(高3の模試で3割の時もありました…)

ですが、単語・文法・長文をやりこむと模試の点数があがり、「やればできる!」と自信をつけることができたので、この感覚をみなさんにもつけてほしいです。

長文の参考書

- 基本:『大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル1 超基礎編』

- 発展:『【音声無料】速読英単語 必修編』

(+youtube 動画/速単 音声データ)

長文勉強法

- 本文全体の構造を把握する

(速単:https://www.youtube.com/watch?v=uWI_SS_O-V8&t=305s このyoutubeチャンネルがとても有益です) - 知らない単語・熟語を覚える

・英語→日本語の順に、3回買いて覚える

・英語→日本語の順に、10回唱えて覚える - 文章を10回(長い文章は5回)音読する

- ⓷で音読する際、慣れてきたら構文を負いながら意味を頭で考える

リスニングの参考書と勉強法

リスニング(共通テスト+その他リスニング全般)の参考書

- 基礎:CD2枚&音声ダウンロード付 大学入学共通テスト 英語[リスニング]の点数が面白いほどとれる本

- 発展:単語の参考書で紹介した『【音声無料】速読英単語 必修編』

- その他:英語のニュースやスピーチ

リスニング勉強法

- 毎日、10分でもリスニングをする

- 同じ教材を音読できるくらい繰り返し聞き、発音する

速単はこのyoutubeチャンネルを参考にする

(参考:https://www.youtube.com/watch?v=xLgD4BIMoBE)

ここまで読んで「大変そう…」と思った人も多いと思います。

ただ、受験勉強は基本的に何度も繰り返す反復が、一番学力向上につながるので、諦めずにトライしましょう。

国語の参考書と勉強法

次は、国語です。

私立文系の場合は、基本的に現代文と古文が主な科目で、下記の分類で対策していきます。

現代文の参考書と勉強法

よく「現代文はセンス」という人がいますが、そんなことはありません。

確かに普段から本や文章に親しんでいる人は、点数が取りやすいかもしれませんが、受験は正しく単語の意味を理解し、文構造をつかむ訓練と読むスピードを上げる訓練を積めば、日本語ができる皆さんなら必ずできるようになります。

なので、「キーワードで単語」を、「問題集で文構造」をおさえるようにしていきましょう。

現代文 キーワード/読解 参考書

- <キーワード>

・キーワード対策:『現代文 キーワード読解』 - <読解>

・基本(偏差値50未満):『現代文読解基礎ドリル〈改訂版〉 (駿台受験シリーズ)』

・発展(偏差値50~58):『入試現代文のアクセス 発展編』

・応用(偏差値58以上):『現代文と格闘する』

現代文勉強法

- 『キーワード 読解』を以下の順番で勉強する

1.キーワードの意味を確認する

2.「入試でキーワードをチェック」の文章を読み、内容を自分なりに把握する

3.週一ペースで確認問題を解く - 参考書を基本→発展→応用の順番で問題を解く

(基本が簡単すぎるときは、発展から始める) - 参考書の問題でわからなかったキーワードは『キーワード 読解』でチェックする

古文の参考書と勉強法

古文 単語/文法/読解の参考書

- <単語>:『GROUP30で覚える古文単語600』

- <文法>

・基本:『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』

・発展:『基礎からのジャンプアップノート 古典文法・演習ドリル 改訂版』 - 読解 問題集

・基本:『大学入試 全レベル問題集 古文1 基礎レベル』

・発展:『共通テスト過去問』

・応用:『大学入試 全レベル問題集 古文4 私大上位・私大最難関・国公立大レベル』

古文勉強法

- 単語を以下の方法で覚える

(一週目)

1.1ページずつ見出しの単語を見て、メインの意味を覚える (解説も重要なので、解説も必ず読む)

2.1ページごとに確認テストをし、出来なかったらチェックする

3.30単語ワンセットを目安に、 を行う

(2週目)

1.最初から一ページずつ確認テストをし、出来なかった単語はチェックをつける

2.チェックをつけた単語の意味、解説を確認する

3.チェックをつけた単語だけ確認テストをする(30単語ワンセット)

4.2回目でも覚えられなかった単語は をまた繰り返し、完璧にする - 単語と並行して、文法の参考書を基本→発展の順番に一周する

社会(日本史or世界史)の参考書と勉強法

社会は、文系科目では1番点数が上がりやすい教科です。

(ちなみに世界史・日本史の選択は、究極的に言えばどちらでも良いです。

僕は高校時代、「カタカナが嫌だな…」と思って日本史にしましたが、今は世界史の教師になっています。

慣れてしまいさえすればどちらでもイケます。

なので、高2の後半や高3になってから、変更するのはおすすめしません。

時間がもったいないです。)

一方で、暗記が多く地道な作業が多いのでコツコツ頑張っていきましょう。

日本史の参考書と勉強法

最初に準備するもの:<三種の神器>

- 教科書:『詳説 日本史』(山川出版社)or『ナビゲーター 日本史』(全4冊、山川出版社)

※教科書でもわかる人は『詳説 日本史』山川出版社

※教科書が難しい人は『ナビゲーター日本史』山川出版社 - 資料集:『新詳 日本史』浜島書店

- 一問一答:『日本史B一問一答【完全版】2nd edition』 or『入試に出る 日本史B 一問一答』

※合格点を目指す人は『入試に出る 日本史B 一問一答』Z会

※日本史を得意科目にしたい人は『日本史B一問一答【完全版】2nd edition 』ナガセ

問題集

- 基本:『日本史 基礎問題精講』旺文社

- 発展:『実力をつける日本史100題』Z会

日本史or世界史の勉強法

- 教科書orナビゲーターのページを区切って読む

(大体10ページくらい、該当ページの資料集も一緒に読む) - ➀で読んだ単元と同じ範囲の一問一答を解く

(一問一答は一ページすべて覚えたら、次のページを覚えるようにする) - 問題集の基本を2周する

(丸つけの時は、資料集の地図・表・写真を確認しながら、丸をつける)

ー------ここまででマーク模試6割を狙う------ー - 基本が終わったら、発展を2周する

(丸つけの時は、資料集の地図・表・写真を確認しながら、丸をつける)

世界史の参考書と勉強法

最初に準備するもの:<三種の神器>

- 教科書:『詳説世界史B 改訂版』山川出版社or『ナビゲーター 世界史』(全4冊、山川出版社)

※教科書でもわかる人は『詳説世界史B 改訂版』山川出版社

※教科書が難しい人は『ナビゲーター世界史』山川出版社 - 資料集:『ニューステージ 世界史詳覧』浜島書店

- 一問一答:『入試に出る 世界史B 一問一答』 Z会or『斎藤の世界史B一問一答 完全網羅版』学研プラス

※合格点を目指す人は『入試に出る 世界史B 一問一答』 Z会

※世界史を得意科目にしたい人は『斎藤の世界史B一問一答 完全網羅版』学研プラス

問題集

- 基本:『世界史 基礎問題精講』旺文社

- 発展:『HISTORIA』学研プラス

日本史or世界史の勉強法

- 教科書orナビゲーターのページを区切って読む

(大体10ページくらい、該当ページの資料集も一緒に読む) - ➀で読んだ単元と同じ範囲の一問一答を解く

(一問一答は一ページすべて覚えたら、次のページを覚えるようにする) - 問題集の基本を2周する

(丸つけの時は、資料集の地図・表・写真を確認しながら、丸をつける)

ー------ここまででマーク模試6割を狙う------ー - 基本が終わったら、発展を2周する

(丸つけの時は、資料集の地図・表・写真を確認しながら、丸をつける)

共通テスト・志望校対策

最後は共通テストと志望校対策です。

多くの人が「一回やっておけば良いや」と軽く考えていますが、共通テストと志望校の対策は出題の形式に慣れるだけで5~10点上がります。

なので、ある程度の量を2周して、慣れるようにしましょう。

共通テスト 過去問

- 英語(赤本):『共通テスト過去問研究』

- 国語:(赤本):『共通テスト過去問研究』

- 日本史(赤本):『共通テスト過去問研究』

- 世界史(赤本):『共通テスト過去問研究』

共通テスト・志望校対策 勉強法

- <共通テスト>

私立文系の場合、英、国、社をそれぞれ10年以上を2周する - <志望校>

3~5年分を2周する

※どちらの対策も過去問の解説をしっかり読み、自分の苦手分野・範囲を明確にすること - 苦手分野を明確にしたら、英・国・社の問題集で該当分野・範囲を復習する

私立文系に合格できない勉強法とは

ここまでで合格のための勉強法を紹介しましたが、逆に「合格できない勉強法」もあります。

しかも、この勉強法を多くの受験生がしています。

「いくら勉強しても成績があがらない…」・「この勉強法は間違っているんじゃないか…」と不安な人は下記を参考にしてください。

暗記しかしないorおおざっぱな理解しかしない

たまに英単語や歴史の単語ばかり勉強している人がいます。

もちろん、暗記が基礎になるので大切ですが、それだけでは受かりません。

一方、おおざっぱに理解はしているけど、覚えていないという人もいます。

「だいたいこんなもんでしょ!」と曖昧にしていると、最後の最後の詰めがあまくなります。

暗記と理解は、車輪の両輪です。

2つあってしっかりと前に進むことができるので、どちらもおろそかにしないようにしましょう。

違う参考書・勉強法に色々手を出す

色々試すことは悪いことではありませんが、どんな参考書・勉強法もある程度の期間や量をやらないと、実力は身につきません。

他に手を出す前に、まずは上記でご紹介した参考書・勉強法に、1ヶ月取り組んでみましょう。

問題集を解きっぱなしにして復習をしない

基本的に、核となる問題集を2回はやり直すことが重要です。

なぜなら、2回以上やり直さないと学力は身に付かないからです。

せっかく良質な問題に取り組んだとしても、1回の勉強では大半の確率で身につきません。それは、時間を無駄にしてしまうことにも繋がります。

また、2回以上繰り返し勉強しても身についていないと感じる場合は、映像授業がおすすめです。

最近の映像授業は専属のコーチが付き、あなたの苦手を分析して、あなたに合わせたプランで非効率な勉強を未然に防いでくれます。

「自分だけじゃ不安だ」と感じている方は、次でご紹介する映像授業の内容を参考にしてみてください。

私立文系に合格するために適切な勉強法で取り組みましょう

今回の記事の勉強法まとめ

- 英語

・偏差値が上がりずらいので、最も優先して勉強する

・単語、熟語、文法、長文、リスニングの対策を行う - 国語

・英語の次に優先度が高い

・現代文はキーワードと問題演習、古文は単語・文法・読解の対策を行う - 社会(日本史or世界史)

・最初に、教科書(orナビゲーター)、資料集、一問一答を用意する

・教科書(orナビゲーター)→一問一答→問題集の順番に解いていく

ここまで、私立文系の勉強法でした!

この記事は読むだけでも大変なので、全部読んで実践できたあなたは受験も頑張れます。

応援していますので、一緒にがんばりましょう!

以上、もっちゃんでしたー!